點讀專訪|從海綿寶寶到MK活地亞倫:葉念琛打造港式愛情集體回憶

text/何兆彬、鄭天儀 · photo & video/李睿熙 (部分相片由受訪者提供) · 2025-10-01

「阿寶」的故事,葉念琛寫了二十多年。

「常有人說,導演也好,作家也好,其實終其一生都在拍同一部戲,或在寫同一本書。我也如此相信。只不過我們用了很多不同風格或橋段,其實潛意識裡的價值觀都是一樣的。」葉念琛筆下的「阿寶」,以不同性格、樣貌、背景出現過,但這一眾「阿寶」,可以說是同一形象的變異。

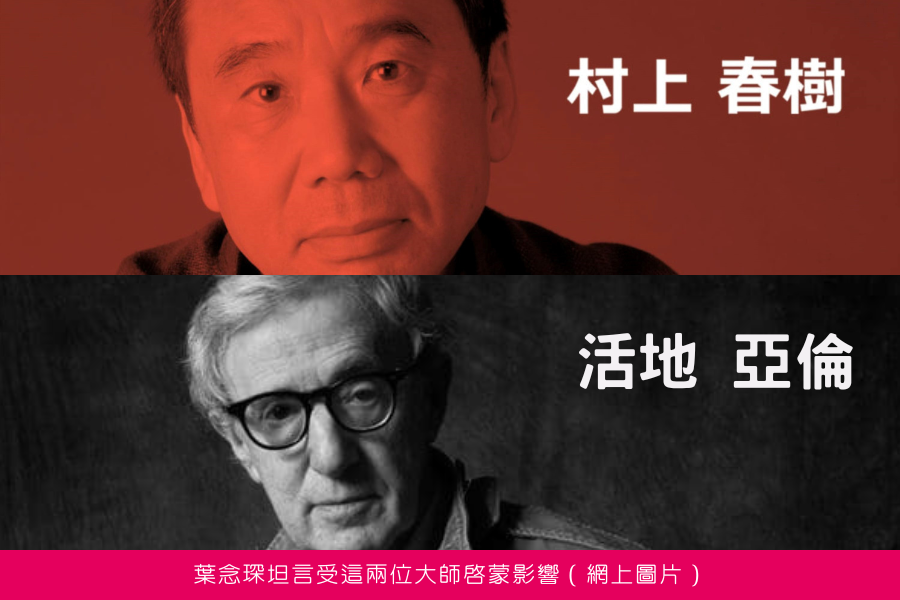

在阿寶身上,不只有葉念琛本人對愛情關係的真實觀察與體會,其實還滲進了前人的影響,像是他最愛讀的亦舒、村上春樹與活地亞倫 (Woody Allen)。

「我們自己只活一生,但讀書、看電影,或者我拍電影時,我會經歷很多人的人生。」葉念琛說,「阿寶」是一個被創造出來的形象,正如「葉念琛」是他中二起採用的筆名:「我經常說,我人生最成功的創作就是創作了『葉念琛』。」

這個延續了二十多年的「葉念琛」愛情世界,因此遠超於一個特定的「阿寶」。由其起點說起,那是上世紀九十年代的香港,一個百花齊放的年代……

投稿作為寫作起點

葉念琛寫作的起點始於中學。那時候,隨手翻開報章,副刊、文化版上總能看見眾多作品,許多著名的文人都曾在報章上以連載起家。那時葉念琛看得最多的是蔡瀾、倪匡、亦舒和李碧華,一邊讀著,一邊吸收他們的寫作風格與技巧。到了中二,他開始投稿,第一份作品就刊登在《華僑日報》。

投稿的當下,其實並不知道自己的文章會否被採納,他笑言:「很多時候『投稿』會變成『投籃』,即被編輯丟到紙箱裡。」結果一、兩個星期後,他翻開報紙,看見了自己的文稿,繼而就收到報刊編輯的通知,叫他去拿稿費。當時他住在九龍,還特意坐船前往港島《華僑日報》的辦公室。「當然是很開心的,因為寫完一篇文、投稿,然後能在一份報紙或雜誌上看見自己的名字、自己的作品。」

他說,上課時寫的作文往往有特定形式,但課外的投稿讓他「可以寫自己想寫的東西」。「葉念琛」這個筆名於焉誕生。由投稿開始,後來他受邀寫專欄,多年創作路上寫過小說、散文、新詩、影評、人物訪問,甚至飲食或馬經相關的專欄。他自言寫作像在剔選人生清單,逐一解鎖各個類型,「那個年代,同行或朋友之間會互相比較,看誰寫過的專欄更多,或哪一份(刊物)未寫過,都會想去寫,因為以前真的太百花齊放了,有很多報紙、雜誌、月刊。」

最受愛情題材吸引

葉念琛的創作路上,有不少作家曾為他啟蒙,其中一個就是村上春樹。

「那時候我很迷村上春樹,他早期的作品,例如《挪威的森林》、《聽風的歌》,都是當時文化版一定會介紹的。」受村上薰陶,葉念琛也由此愛上日本文化,「他(村上春樹)既談飲食,又常說到爵士樂,有時候我也會依著他的書去尋找那些地方。」

最初他迷村上春樹,是受後者的愛情故事所吸引,正如後來再讀到幾米的繪本,也特別喜歡《向左走・向右走》一書。他自覺天性對愛情題材特別敏感:「我像是一塊海綿,很容易就吸收了他們的價值觀,以及他們的人生態度。」

旺角活地阿倫

「我身上的很多東西都來自電影:文化、飲食、聽甚麼歌……很多人影響過我。」

素來有「MK Woody Allen(旺角活地亞倫)」之稱的葉念琛,談起這個稱號時,毫不掩飾話裡的雀躍:「其實對於這個稱號,我是開心的,因為我真是活地亞倫的粉絲!我很小的時候愛看活地亞倫的電影,但其實他本身也是寫作出身的,他寫過很多短篇小說,也曾出版笑話集。」

活地亞倫對人性的尖酸刻畫,也一再影響了葉念琛的創作:「特別是早期,很多他自己參演的電影中,他都表現得很神經質,對於愛情也總是不相信的,常因為小小的誤會就錯過了。後來我拍電影,或者我寫的人物,也都是向他學習。」

有次葉念琛聽朋友說過,到訪紐約時,曾在一家俱樂部裡看見活地亞倫在那裡玩樂器,令他也萌生了要飛去紐約尋找偶像的衝動。「起碼讓他知道我是『旺角的活地亞倫』,來自香港。」他笑說:「這個稱號有報紙寫過,可以做證。」

亦舒筆下的人性最好看

提到葉念琛在愛情故事創作上的啟蒙,還有一個名字不得不談,那就是亦舒。「我很喜歡讀愛情小說,特別是亦舒。亦舒的產量很高,我差不多每本都有看,就算現在她出版小說,我也是第一時間就去買。」

談起最愛的作家,葉念琛讚不絕口:「我很喜歡看她寫『人性』,即她對人生的一些感受,或者愛情中那種撇脫(的態度)──未必一定要長相廝守,可能只是當下的感覺。她建立了一個世界觀,會讓人很嚮往。特別是亦舒迷就很明白,她筆下每個女主角都很獨特。」

其中一部讓他印象深刻的小說,是亦舒早期的代表作《玫瑰的故事》,此作圍繞主角黃玫瑰的四段愛情故事,現代女性的獨立精神是當中一個重要的命題。「(亦舒筆下)從來都是『大女主』,每一本書都是女主角先行,那名女主角一定有某些性格上的缺點,但她對愛情一定很爽快,不會拖泥帶水。大家都問,為甚麼葉念琛每部作品都叫『阿寶』?其實我也很奉行『大女主』,我的戲也一向是女主角先行,這個你說是不是受了她的影響?」

葉念琛回顧自己多年來的創作時也不諱言,自己一直都在描述同一名女生的故事,「可能這次她是這個角色、這個背景,下一次就是另一個角色、另一個背景,但其實態度都是一樣,價值觀也沒怎麼變。」葉念琛的愛情宇宙,一直圍著「阿寶」在轉,這種以女主角為重心的書寫,讓人從中照見亦舒的影響。

「我真的很想拍一次亦舒!」

最近,葉念琛捧在手上的一本書便是亦舒的《喜寶》。

這本小說在 1979 年出版,曾不只一次被翻拍成電影。故事講述女主角姜喜寶是劍橋聖三一學院的高材生,回港途中在飛機上認識了富家女勖聰慧,後來開始周旋於勖家父子之間,並成了老富翁勖存姿的情婦。「亦舒厲害的地方就是,她筆下的人物很好看,對白也寫得很好。」葉念琛近日重讀《喜寶》,才發現這部寫於數十年前的著作,現在讀起來仍毫不過時,書中喜寶的決定也「很現代」。

「最近重看,我就發現原來那時候(亦舒)已經可以這麼大膽去描寫一個女生。因為女主角的人物性格是比較『踩界』的,很容易令人覺得她是貪慕虛榮的人。但是讀亦舒的書,你慢慢讀下去,就能理解她的決定,而且會知道她這樣做是有自己的原因。」葉念琛形容,亦舒作品的「耐看」,在於當中的對白與現代思想:「幾十年前寫的對白,到現在仍可以拿回來用,加上(書中人物的)態度。我覺得尤其是小說──好看的小說就一定耐看,譬如我們現在看的金庸、倪匡。」

由小說談到電影創作,他認為本質仍是相同:「電影可以是當下的創作,因為它能吸收當時流行的元素,或融入大家很想說的一些話,但是到最後,它可不可以流傳下去,就要看那個故事可否經歷時代的考驗,這就跟小說一樣。」

身為亦舒的書迷,葉念琛多年前曾有過一次翻拍亦舒作品的機會,雖然最後不了了之,但仍足以讓他印象深刻:「至少當時我聽到的版本是,她(亦舒)沒有拒絕我。作為一個小小的粉絲,這起碼可以作為一個訊息,向她表達了我作為一名粉絲的尊敬:原來香港有個葉念琛,很想改編她的某一本書。」

新書《情敵》裡的愛恨情仇

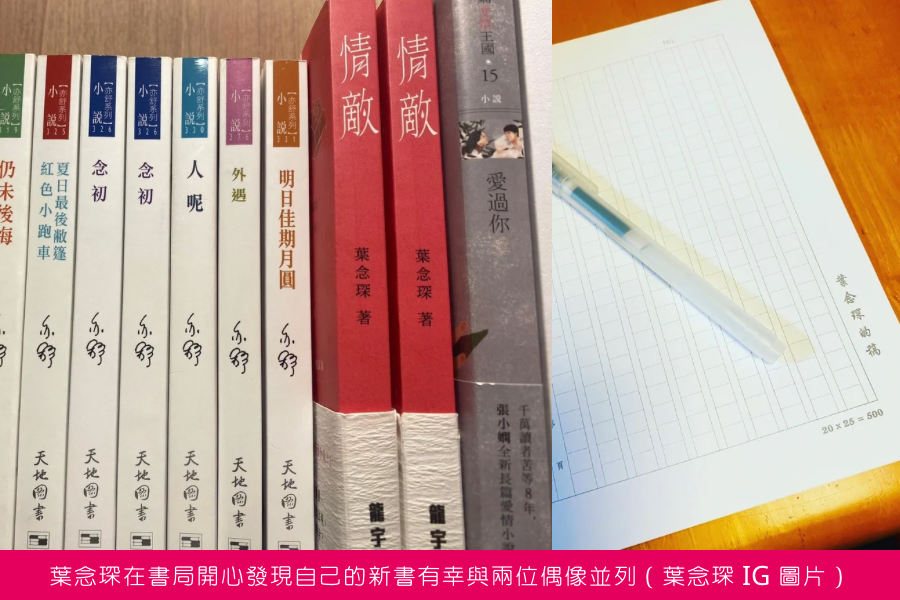

一向以導演兼編劇身份現於人前的葉念琛,今年開始寫他個人的小說,跨界任「作家」,並於八月推出了新書《情敵》。

「擔任電影或電視編劇時,往往要把很多東西『加起來』,而且隔一段時間之後才能看到成品,特別是舞台劇,需要配合許多因素。」他說,現階段的自己反而更享受小說創作:「我拿著一支筆、一疊原稿紙,就能創作屬於我自己的一個世界,而那些東西是不受任何人影響的。」

《情敵》的主角同樣名為「阿寶」,她與好友琪琪表面上情同姊妹,然而結識十年間卻充斥著各種愛恨情仇。小說探討了兩個女人為了生存、為了男人能達到甚麼目的,葉念琛笑道,其實這也「很葉念琛」。「我喜歡寫人,或者寫人性。我經常說,我的愛情觀就是:我相信愛情,但我不相信關係。所以我寫的愛情故事或拍的愛情片,其實全都是探討關係。」

「阿寶」是創作,「葉念琛」也是創作,寫作與生活總是難以切割,兩個名字交互交織,也逐漸演變成一代香港人的集體回憶。「葉念琛、愛情片、阿寶,這幾樣東西成為了我帶給大家的一個共同的回憶,我覺得這樣挺好。」他如此表示。

「葉念琛」的寫作世界,寫了三十多年,仍在不休地運轉,等待吸收,等待延續……

Thanks for subscribing.

您提供以下所需要的個人資料,即表示您已閱讀並同意《點讀》的《私隱政策聲明》及《個人資料收集聲明》,並同意 《點讀》使用您的個人資料以作訂閱《點讀》的電子資訊之相關用途。

如有需要,您亦可以隨時取消訂閱或修改您的個人資料。若有疑問,請電郵至 read@shkpreadingclub.com。